Nel seguire la strada maestra tracciata nella storia, a partire dai primi segnali della nascente civiltà, possiamo assistere a precoci atti di violenza, necessari per raggiungere il trascendente, condotti quasi a placare l’ira della divinità e a garantirsi la sua benevolenza.

Tali azioni, ritualizzate nel sacrificio, sono sempre state caratterizzate dalla presenza di una vittima, che rendeva tanto più sacra l’azione quanto più era importante la rilevanza sociale di chi veniva immolato.

Anche con la maturazione religiosa del culto della Grande Dea Madre, con la relativa società prevalentemente matriarcale, feroci sacerdotesse, spinte dall’ambizione politica, hanno portato la violenza sacrificale a consumare vittime umane.

Tale culto, che, comparso con la civiltà paleolitica, aveva accompagnato l’evoluzione dell’uomo nell’agricoltura, nel nascere delle scienze e delle arti, si inseriva in una società tipicamente matrifocale che, tuttavia, con il trascorrere dei secoli e con la proliferazione degli antropomorfismi, tutti al femminile, della Grande Dea, andava perdendo le caratteristiche moderate e tolleranti della società matriarcale.

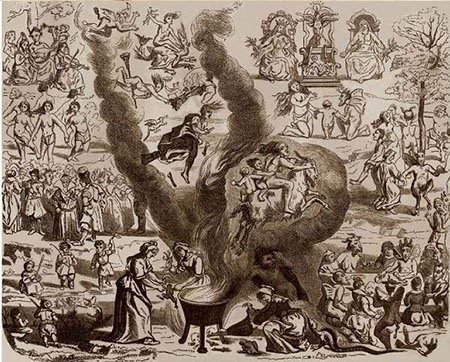

Si arrivò così ad imporre nelle diverse culture, dalla celtica alla cretese, dalla sumera alla mediterranea, una serie di stereotipi divini con peculiarità sanguinarie e brutali, intimamente connesse al ciclo della vita, morte e rinascita, ma, nei fatti, finalizzate più a mantenere e delimitare i confini del potere politico in una società la cui evoluzione rischiava di sottrarsi al controllo della religione.

La violenza di genere maschile avrebbe generato le guerre, quella femminile i sacrifici umani. La violenza assume in questo caso un connotato ben preciso, si distacca e si sublima dai fatti materiali, terreni per associarsi ad una causa di tipo soprannaturale; serve a placare la necessità della morte per ricreare la vita.

Il sacrificio umano, spinto a volte sino all’ecatombe, in alcune delle sopravvissute civiltà con connotato fortemente matriarcale, diviene un elemento dominante della cultura ma finisce per distaccare ed alienare la comunità stessa dalla propria concezione del divino.

La transizione verso una diversa teologia ed una rescissione della violenza religiosa passano attraverso fasi storiche che miti e leggende ci raccontano e che fanno risorgere l’importanza dell’amore nel ciclo della morte e della rinascita. Nella plastica società greca Euridice, in Oriente la divinità di Shiva, sono il simbolo ed il segno di questa transizione, che aborrisce la prevaricazione.

L’equilibrio orfico ha riportato il fenomeno entro limiti morali, purtroppo solo per un tempo relativamente breve in quanto, quasi come reazione ai secoli di cultura matriarcale, l’arrivo dell’olimpo a prevalente componente maschile, e più ancora, le religioni esclusivamente monoteiste, hanno relegato sistematicamente le donne in ruoli socialmente subalterni, rendendole facilmente esposte, e spesso del tutto indifese, di fronte alla violenza fisica, all’ingiustizia, alla lapidazione sociale.