In una traversa poco lontana dall’Università Federico II di Napoli, esattamente in via Giuseppina Guacci Nobile, adiacente Piazza Portanova, vi è una chiesa dimenticata, Santa Caterina, risalente al XIV secolo e costruita con le offerte raccolte tra i nobili del Sedile del Nilo.

Questa zona, tra il XIII e il XVI secolo, era soprannominata della Giudecca perché ospitava una comunità ebraica, tanto è vero che, per un periodo, fu adibita a sinagoga.

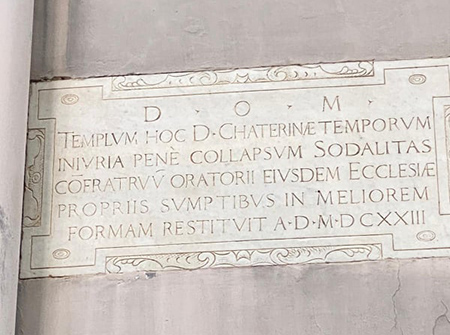

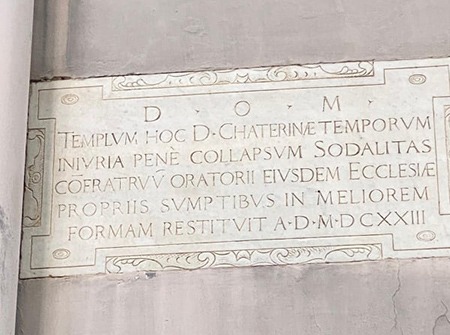

Riconsacrata, fu restaurata, nel 1623, come riporta un’epigrafe in alto a destra dell’ingresso. Questo luogo sacro ha più di un soprannome, uno dei quali caduto in disuso, dei Trinettari perché in quella strada si concentrava il commercio delle trine o nastri.

L’altro, invece, che ancora oggi ritroviamo, è della Spina Corona, poiché si dice sin dal tempo degli Angioini, che custodisse una spina della corona di Cristo. Dal 1621 fu sede dell’Arciconfraternita della purificazione fino al 1968.

Nell’edificio accanto alla chiesa vi era un convento di suore benedettine con relativo conservatorio S. Caterina monistero fatto alla Giudecca de’ Giudei fatti Cristiani.

Nell’Ottocento subì un ulteriore rifacimento, che azzerò quasi del tutto la struttura originaria, lasciando però immutato il portale di marmo medioevale.

Nella seconda metà del Novecento venne sconsacrata, diventando addirittura una tipografia, per finire, oggigiorno, come deposito parrocchiale.

Sul muro perimetrale ritroviamo quella fontana che fa da sfondo ad una tela, La venditrice di agrumi, conservata al Museo Civico di Castel Nuovo.

Nel dipinto Vincenzo Caprile, pittore napoletano di fine ‘800, esponente della Scuola di Resina, ritrae uno spaccato delle abitudini di mercanteggiare per strada dei napoletani prima che il Risanamento, attuato nella seconda metà dell’Ottocento in seguito alla terribile epidemia di colera, cambiasse totalmente il volto di tutta la zona. Parliamo della fontana della Spina Corona o, come per secoli è stata affettuosamente ribattezzata dal volgo, delle Zizze, le mammelle.

Rintracciare le origini di questo monumento non è semplice. Carlo Celano le fa risalire al 1139; un ulteriore indizio ci viene suggerito dalla Platea delle Acque che afferma che, nel 1498, in quel luogo vi fosse una cannula che attingeva direttamente dal pozzo di San Marcellino alimentato dall’acquedotto del Sebeto.

Una risposta